岐阜・九条の会では毎週第1・第3火曜日午後2時より「サロン九条」と名付け、<B>岐阜合同法律事務所3F会議室で学習や各種作業を行っています。定期的な活動として定着し、会の活力のひとつになっていなす。どなたでもご参加いただけます。

当面の企画や活動の報告です。

<まとめ>

第252回 2月 17日(火) 「被爆・戦後70年を迎えて」 話題提供:木戸季市さん(日本被団協事務局次長)

木戸さんは、ご自分の被爆の時の様子から始まって、日本被団協事務局次長としての活動、岐阜県原爆被爆者の会(岐朋会)の運動、戦後70年を考える・・・など、スライドの写真を使いながらあふれる思いを話されました。ここでは、当日配布された資料から民医連新聞に掲載された木戸さんの話を紹介します。

2011年に被団協とその願いを共有する人たちで「ノーモア・ヒバクシャ記憶遺産を継承する会」を発足させました。被爆者や被爆者運動が残してきた資料の収集や保存、兵庫の皆さんが始めたような被爆証言の聞き取りと記録、発信にとりくんでいます。

原爆被害者がひとりもいなくなる日はいずれ必ず来ます。しかし、核兵器が人類の頭上で初めて炸裂していらい、被爆者が求めてきた「核兵器の廃絶と平和」という課題は、それが実現するまで決して消えることはありません。

私は5歳の時に長崎で被爆しました。5歳ですから大人ほど悲惨さは覚えていませんが、「被爆を記憶する最後の世代」と自覚し「いずれは何かしなければ」と思ってきました。そして91年、岐阜県の被爆者の会を再建し、被爆者運動を始めました。

運動の中で、先輩たちから被爆者の生き方を学びました。被爆のために心にも身体にもハンディを負い、どんな辛い状態でも、どこからエネルギ-が出るのかと思うほど「ふたたび被爆者をつくるな」と動いている。「核兵器は、それを投下したアメリカ大統領に対しても使ってはいけないのだ」と理屈ではなく教えていました。

「継承」とは、被爆証言をただ単に伝えるということではありません。「核兵器をこの世からなくす。戦争をしない」という課題を「自分にとってどういう意味があるのか」と考え、自分の願いにすることです。被爆者は生き方を伝えたいのです。

残念ながら、私達の願いはまだ実現しません。それどころか、いまの政権は再び戦争をしようと集団的自衛権の行使を容認し平和憲法の改悪までねらっている。日本政府は、被爆者の要求をはねつけ、謝罪も補償もしません。そこには「戦争被害受忍論」がある。本当の反省がなければ、謝罪も不戦の誓いもありません。

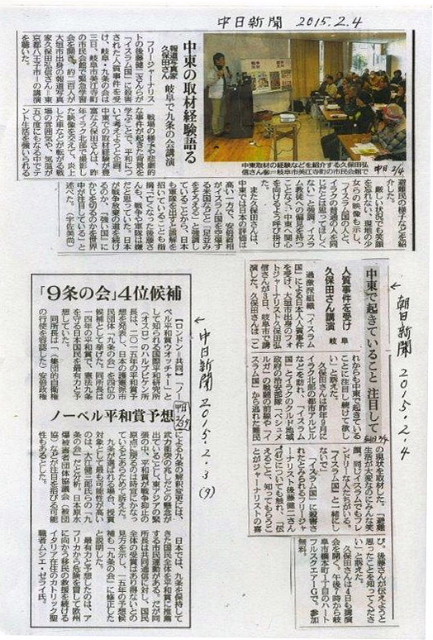

第251回例会 2月 3日(火) 「イスラム国」人質事件と日本のゆくえ ―安倍首相の言動がもたらすものー

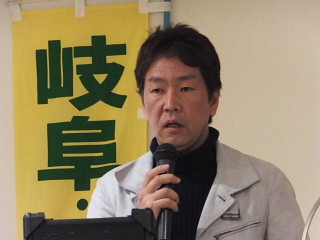

話題提供:久保田弘信さん(フォトジャーナリスト)

今回のサロン9条の例会は、岐阜9条の会の「緊急学習会」として2月3日(火)午後2時から岐阜市民会館2階会議場で開催されました。講師として大垣市出身のフォトジャーナリスト久保田弘信さんをお迎えして”「イスラム国」人質事件と日本のゆくえ/安倍首相の言動がもたらすもの/”というタイトルで講演がされました。「イスラム国」による邦人人質と無慈悲な殺害という衝撃的事件は多くの市民の心をとらえ、会場入場者は約200人程となり、報道機関も東海、NHK,中京、CBC,メーテレなど5社のTVカメラが入り、翌日の新聞報道も3紙に記事が掲載されました。講演に先立ち、亡くなられたお二人の黙祷がされました。

久保田さんは亡くなった後藤さんの取材姿勢が自分とも似ていること、フリーのジャーナリストの活動を続ける厳しさにもふれ、伝えること、知ってもらうことを信念とし活動していると語られました。昨年イラクを取材し、中東の現実を知る久保田さんは、安倍首相の「テロとの戦い」とか「罪を償わせる」と威勢の良い言動に憤りを感じること、そして今回のことで日本は大きな分岐点に来ており、私たちが考える時期にきていると述べられました。

中東、イスラム圏が危険といった受け止めにとどまらず、シリア内戦のもとでシリアの国民がどういう暮らしをしているのかを知り、向こうの人たちは日本のことを知ってくれているが、日本では知らされていない現状を指摘しておられました。

この後、イラク北部の戦地の様子や戦火に追われた避難民の生活の現状を映像で示しながら解説をされました。砲撃で瓦礫状態の協会の廃屋の中で、若いボランティアの炊き出し援助の様子、屋外で気温が50度にもなる炎天下のテントに4家族が暮らしている様子、また腹部の手術をした13歳の子供がお金がないために抜糸もせずに横たわっていて、ほおつていてはいけないと声をかける様子など、困窮のもとで医薬品も事欠く状況などが紹介されました。そんな避難民の厳しい状況の中にありながら、屈託のない子供たちの笑顔の様子が印象的でした。

そして、「イスラム国」が台頭してきた歴史的背景が、アフガン戦争、イラク戦争を通して、今日のアメリカを中心とした有志国連合への憎しみなど、歴史的背景を説明されました。これまでは日本のジャーナリズムやNGOには親近感があったが、しかし変わりつつあると述べられました。安倍首相の対「イスラム国」対策の3億ドルの支援というが、中東のNGOや邦人の安全に関わり心配していること、ささやかれ始めた「自衛隊の邦人救出」に何をいっているのかと憤慨されていました。

今後、米オバマ政権は空爆から地上軍投入へと移り、イスラムのテロは今後も起こるのではないかと。こうした中で、私たちに何が求められるのか?”ジャーナリズムが伝えられない中で戦争は起こる”と提起されました。

講演後、質疑討論に移り7、8人の方から発言がされました。

印象的だったのは、後藤さんを何故救えなかったのか、聴衆が皆、中東情勢に目を向け、イスラム社会の現実を理解すべきこと。と、安倍政権の「積極的平和主義」という対米、中東政策の危うさを検証していかなければならないと思いました。(H)

1月 20日(火) 「沖縄知事選応援の旅で学んだことー日本の夜明

話題提供:石川凡朗 太田芳彦 加藤久雄 髙井節子 鈴木恵美子 青木眞理 (白木 豊)のみなさん

新年最初の、しかも第250回という節目のサロンに大勢の参加者があり、活発な意見交換が行われました。先の沖縄知事選に矢も楯 もたまらず11月5日~8日に沖縄にかけつけた「黄金の7人の騎士団」6名からの報告です。

もたまらず11月5日~8日に沖縄にかけつけた「黄金の7人の騎士団」6名からの報告です。

まずはじめにDVD「速報辺野古のたたかい」を見ました。辺野古の海を守ろうと海上で抗議活動をする住民を海上保安庁職員がボートから引きずりあげる映像や歌や踊りが一杯の集会の様子など現地のたたかいの生々しいレポートが胸をつきました。

その後、騎士の一人一人から話を聞きました。「兎に角食べ物がおいしかった」「泡盛も格別」といった楽しい余談ではじまった報告も次第に選挙戦に話題が集中。「全国から集まった人々ともチームを組んでビラを配ったり街角でハンドマイクで演説したりした」「本土では禁じられている選挙運動が自由にやられていた」「住民の反応がとてもよく、皆が手を振ってくれた」「キャンプシュワブの抗議活動に参加したけど参加者の一体感、怒りの強さを実感し、とても感動した。それにしても皆明るい」「翁長さんの演説に『誇りある豊かさを』という言葉があった。沖縄では『誇り』『風格』という言葉をよく耳にした」など、沖縄の人々が長くてつらい歴史の中で培ってきたものについても語られました。

また、今回の選挙でよく聞かれた「イデオロギ-よりアイデンティティ-」「オ-ル沖縄」という言葉について話題が集中しました。「アイデンティティとは何か?」参加者から問いかけがありました。――それは沖縄のすべての市町村長、沖縄県議会各派が同意した、オスプレイ配備に反対し、基地撤去を求める「建白書」への思いと決意である。この建白書があったからオール沖縄でまとまることができたのだ――とは騎士たちからの確信に満ちた言葉でした。

また、他の参加者から、翁長さんのように安保には賛成の保守層と、基地問題解決には安保廃棄しかないという革新層が一緒になった「オール沖縄」はいつか分裂する危機をはらんでいるのではないかという疑念も出されましたが、「建白書」という大きな統一の目標のもとでこれからも運動が続けられていくだろう。この統一の方向こそが「やまと」(沖縄では本土のことをこう呼ぶ)がめざす今後の運動の方向であり、そこに明るい展望がみえた。本当に沖縄へ行ってよかった――というのが騎士たち全員の結論でした。

10年前に沖縄へ行ったときは、基地は必要という地元の人の意見を多く聞いたので、それがどう変わったのかもう一度生の声を聞いてみたいという意見もありました。

サロン9条では岐阜在住の沖縄県人を招いてもう一度沖縄問題を考える企画を考えています。18名。(Z)

第249回 12月23日(火)18:00~ 望年会(「サロン9条)翔及家

テーマ「もう黙っとれん『市民法廷劇』で訴えたいこと」

お話の初めに高橋さんから自己紹介をかねて経歴が紹介されました。笠松町に在住されており、笠松町が江戸時代から美濃郡代として歴史に彩られた町であること。現在、旧杉山邸を拠点にNPO法人「笠松を語り継ぐ会」の理事長をつとめておられるとのことでした。そういえば今年も9月23日に岐阜公園(岐阜町)から笠松(湊)まで御鮨街道の市民ウオークが取り組まれています。

お話の初めに高橋さんから自己紹介をかねて経歴が紹介されました。笠松町に在住されており、笠松町が江戸時代から美濃郡代として歴史に彩られた町であること。現在、旧杉山邸を拠点にNPO法人「笠松を語り継ぐ会」の理事長をつとめておられるとのことでした。そういえば今年も9月23日に岐阜公園(岐阜町)から笠松(湊)まで御鮨街道の市民ウオークが取り組まれています。

高橋さんは岐阜新聞に入社され、25年間、組合に携わってこられ、不当配転にともなう裁判闘争を13年間闘ってきたとのこと。自らをフリージャーナリストと名乗るのは、読売新聞社にいたとき、記者というのは言いたいことが書けないことを実感し、新聞は情報産業であり、商品に見合った記事を売る企業だと述べられました。とはいえ、重要なツールであることから、顧客を生み出していくことの必要性も加えられました。いつも”記者である前に市民であること”を心がけてきたと語られました。

62歳で退職されたが、安部政権の秘密保護法、集団的自衛権行使が出てきて、このままではいけないと6月の岐阜1000人パレード、10月の集会では歌舞伎仕立ての演出をされ、集会参加者の大きな喝さいを受けられました。歌舞伎の「しばらくー」とはチョッと待てとのことでした。次は何をやろうかと思い、自分が楽しくなければ他の人も楽しめないし、今、みんなが充電し、理論武装しなければと提案をしたとのことでした。

講演ではレジメと市民法廷劇シナリオの資料をもとに進められ、選挙の争点が「アベノミクス」であるかのように押し出されているが、実は「集団的自衛権」こそが争点であり、安部の狙いは長期政権イコール改憲にあることが述べられました。

いよいよ本題の「市民法廷」の台本の説明に移り、アベノミクスの下で、翼賛化を強めるメディアの動き。格差による貧困化の下、戦争になれば現状がリセットされると集団的自衛権を肯定する若者がいること。また、「民意」によっても作られる「マスメディア」は体制翼賛化に突き進む。などの現状が指摘され、そうした中で、「個」の大切さ、しなやかな「感性」と「知力」(時代を読む力)をもつことの必要性を説き、暴くべき安部首相を被告人にした市民法廷の意義が説明されました。

もうだまっとれん実行委員会では「市民法廷」の開催に向けた準備を進めてきましたが,安部内閣の党利党略にもとずく衆院解散・総選挙が無理押しされてきたため、情勢、時期について再検討すべく、いったん凍結する提案が出されたこと。しかし、実行委員会の論議の中で、年明けにも実施する方向で確認がされた経過が述べられました。

講演のあと、参加者の皆さんの質疑討論が行われました。発言者からは、「安部を被告にするところが面白い」、「アベノミクスではなく、「アベノリスク」と言うべきでわ」、「少し硬いかんじがするので岐阜弁でやったらどうか」など意見感想が出されました。当日は新聞記者も含め、15名の出席でした。(H)

第247回 11月18日(火) 話題提供:武藤 仁さん(長良川市民学習会)

テーマ「長良川は今? 河口堰・導水路・内ヶ谷ダム」

武藤さんは、まず少年期に水浴びもして愛着のある長良上中流部が、FAC(国連食糧農業機関)の世界農業遺産候補に選ばれたこと(2015年2~3月に現地視察、5~6月に認定の可否決まる)を評価される一方、なぜ下流域が対象とされなかったのかと河口堰問題の大きさを指摘されました。

武藤さんは、まず少年期に水浴びもして愛着のある長良上中流部が、FAC(国連食糧農業機関)の世界農業遺産候補に選ばれたこと(2015年2~3月に現地視察、5~6月に認定の可否決まる)を評価される一方、なぜ下流域が対象とされなかったのかと河口堰問題の大きさを指摘されました。

その上で長良川の現在の課題として、①長良川河口堰開門問題、②徳山ダム導水路計画、③内ヶ谷ダム建設問題の3件を取り上げられました。活発な活動の成果である『長良川市民学習会ニュース』や各種パンフ、簡潔にまとめられたレジュメを用意され、パワーポイントも使いわかりやすく以下のように解説されました。

①では堰が閉鎖され20年、最大の目的だった工業用水に一滴の水も使われいないし、今後の計画もないいらない施設であるだけでなく、流れを止められた長良川の環境悪化は甚大である。さらに無駄な施経費費用は税金や水道料金っから支払われている。広大なヨシ原は90%は消滅し、ヤマトシジミは絶滅、ベンケイガニも子供のいない限界集落並み。長良川のアユも激減、瀬張り網猟で人口受精させた稚魚を河口堰横プールで育て海に帰す魚民の地道な努力に支えられているが、岐阜市市販レッドリストでは「準絶滅危惧種」の指定が検討されている。

一刻も早い開門を求める世論が高まっている。市民学習会では、大村愛知県知事と川村名古屋市長あての「よみがえれ長良川 河口堰開門調査を求める」ネット署名を行い、頓挫している開門調査の実現を求めている。会のホームページの( URLは http://dousui.org/)でネット署名に参加できる。

②は徳山ダムの使うアテもない水を、「河川環境改善」の名で890億円の事業費を使い導水路を通し木曽川・長良川に流そうというもの。長良川では古津の御料場上流に放水する計画。ここでも無駄な税金が使われるばかりか、会の調査で確認できた水温の差が、アユなどの生態系に悪影響を及ぼすことも予測できる。現在、事業は「凍結」、国の検証事業の一つとなっているが、「事業継続の動き」は止まっていない。

③は治水目的といわれるが、多くの県民は知らないまま、その必要性が理解されないまま総事業費344億円ですでに工事は進められている。自然豊かな森林と渓流がダムの底に消えようとしている。

武藤さんたちが4年前立ち上げた長良川市民学習会は、「よみがえれ長良川」「みんなでの力で長良川を守りましょう」を合言葉に、他団体とも共催し見学会、講演会、シンポジウムなどさまざまなイベントに取り組みを行いそれらをニュースで発信されています。会は会費制ではなく、カンパで維持されており、「news」は無料、希望者には送ってくれます。(連絡先は500-8211 岐阜市日野東1-11-1 武藤 仁 090-1284-1298)

終わっての交流では、運動の効果、河口関撤去の例、業者と政治家・学者の癒着、問題への関心度、教育の場での扱いなど多くの質問や意見が出されました。12名の参加。

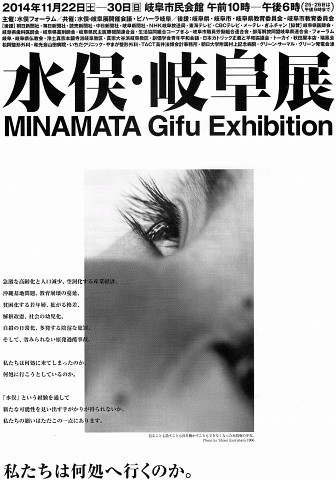

第246回 10月 21日(火) 「水俣病とは何かー「水俣・岐阜展」にかける思いー」

話題提供:小川真理子さん(等光寺住職、「水俣・岐阜展」開催会議メンバー)

話題提供者の小川さんは、お寺の住職らしい僧衣の出で立ちで話題提供をされました。(写真を撮ることを忘れてしまったので、お姿をお伝えできないのが残念です)。お話の内容と僧衣が

マッチし、ハンカチで涙をぬぐう参加者の姿がみられました。

小川さんは、「3・11フクシマ原発事故でも数字の操作が行われ、正しい数字が報道されていません。水俣病と同じです。水俣病は人間のつながりを断つ差別事件であり、無差別大量殺

傷事件です。フクシマも同じです」と、話を切り出されました。

続いて、「・・・困窮の極みに遭った被害民に対して、市民もまた白眼をもって接っし、革新勢力や宗教者さえ救いの手をさしのべようとはしなかったです。・・・患者が自分たちで闘ってきたのです。・・・公害が起こって差別が生じるのではなく、差別のあるところに公害が起こるのです。・・・水俣病は戦争犯罪と同じように、近代とは何か、人間とは何かを問いかけ続けているのです。」と話されました。

この問いは今を生きるわたしたち一人ひとりに突きつけられています。戦争、原爆、公害、自然破壊、などなど人間の尊厳を無視した国家権力、それを思い通りに操ろうとする「我がな

きあとに洪水よ来たれ」金の亡者たち。水俣病裁判・原告団団長の渡辺栄蔵さんの「今日只今より、私たちは国家権力と闘うことになったのでございます」との言葉が胸に突き刺さります。

「国家権力と闘う」ことなしに、人間の尊厳を私たちのものにすることはできない。それを更に深く確認するために「水俣・岐阜展」への一人でも多くの参加を呼びかけていきたいもので

す。「ハンカチをご用意なさって下さいね」と小川真理子さんはおっしゃいました。

参加者は朝日新聞の記者さんを含めて11名。今回もそうですが、実に学びがいのある例会が続いています。もっと多くの参加者を・・・、皆さん是非ご参加を。 (文責:加藤ひ)

第245回 10月 7日(火) 「3.11被災者のお手伝いをさせてもらって」

話題提供:小森真人さん(ぎふ避難者支援ネットワーク)

会の初めに小森さんから自己紹介を兼ね、自分のプロフィールが話されました。岐阜の出身で、22年間東京で自営業をしていたこと。原発問題に関るきっかけは、兼松さんの超深地層研究所反対の署名集めの手伝いで、岐阜にそうした問題があること、原子力はやばいと思っていたこと。中越地震のとき、柏崎原発の火災、原子炉の傾きをテレビで見、原発は止めるしかないと決意し、自ら請願書をつくり、行動したこと。

そして、3.11の事故は、アフガン・チェチェンの子供たちの支援のためアゼルバイジャンに向け渡航する10分前に起こり、10時間以上経って日本の地震のニュースをホテルのTVの映像で知り、東北はもう終わりだなーと、柏崎原発の時も同じだったろうと思われたそうです。

震災後、岐阜で被災者を受け入れるところがあるか、実家と連絡を取り合ったり、原発を止める運動に傾倒していったことが述べられました。

会の初めに小森さんから自己紹介を兼ね、自分のプロフィールが話されました。岐阜の出身で、22年間東京で自営業をしていたこと。原発問題に関るきっかけは、兼松さんの超深地層研究所反対の署名集めの手伝いで、岐阜にそうした問題があること、原子力はやばいと思っていたこと。中越地震のとき、柏崎原発の火災、原子炉の傾きをテレビで見、原発は止めるしかないと決意し、自ら請願書をつくり、行動したこと。

そして、3.11の事故は、アフガン・チェチェンの子供たちの支援のためアゼルバイジャンに向け渡航する10分前に起こり、10時間以上経って日本の地震のニュースをホテルのTVの映像で知り、東北はもう終わりだなーと、柏崎原発の時も同じだったろうと思われたそうです。

震災後、岐阜で被災者を受け入れるところがあるか、実家と連絡を取り合ったり、原発を止める運動に傾倒していったことが述べられました。

そして原発阻止の運動にかかわるなかで、2011年7月夏休みにさまざまな人の協力のなかで、福島の一家族と交流し、岐阜へ引っ越すカンパやレンタカーを借りて引っ越し支援を行ったこと。

また、2013年3月、イベント企画の中で同調者とネットワークが始まり、通信を出すこと、その通信では甲状腺被害や被曝の健康診断に関する内容も発行していくことが加えられました。被災者との親交を通して、避難先での住む、食う、仕事、放射能の事など多くの課題に直面したことが話されました。 被災者のなかには、自主避難した人たちには補償がなく転居の負担がかさむ中、受診も費用がかかり、自分は受けれなくても子供たちだけでも受けさせたいという思いでいること。

自分たちが被災者のお手伝いをさせてもらうのは当たり前ではないか。国や東電がすべての人の補償をするべきだとの思いが強調されました。

また住宅・借り上げ住宅の問題について、岐阜への避難者は300人ほどおられ、市営住宅、県営住宅、県の借り上げ住宅に約3分の1が暮らしているとのこと。国の災害対策法による各自治体への要請で入居できても、期間が切られる中で延長されるのか綱渡りの状況に置かれているとのこと。被災者に対するキチンとした受け入れを行政はやるべきだと。

そして、最後に福島原発事故被災者に関する集団訴訟の現状について、愛知と岐阜の取り組みが述べられました。

小森さんのお話を聞くなかで、参加者は一様に福島原発の事故で被災された方々はなんの瑕疵もないのに、政府の国策による原発推進と電力資本の犠牲にされていることに怒りを覚えずにはいられませんでした。被災者への救済に、国、東電が責任を回避していることは許されないこと、また、損害賠償請求訴訟に関心が集まったことと思います。11名の参加(H)

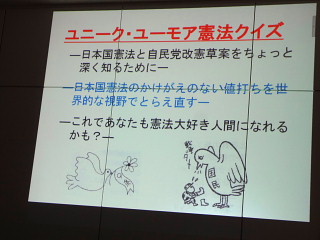

第244回 9月 16日 「ユニーク・ユーモア憲法クイズー日本国憲法の値打ちを世界的な視点でとらえ直すー」

話題提供:加藤久雄さん(岐阜・九条の会)

壮大な副題をつけた参加型の憲法とその実態を学ぶサロン、「日本国憲法の三大原理は何でしょう」と中学生レベルの問いかけから、かとせん(加藤)流のユーモアたっぷりで始まり、参加者を引き釣り込んでいきました。

大学生レベルと話題になった「憲法を遵守する義務が明記されているのは誰」はさすがみなさん正解でしたが、それは何条?『自民党改正草案』で義務づけが消えたのは誰?となると答えは戸惑う。「日本国憲法は私の大親友」といった井上ひさし、前文を歌にしたきたがわてつが聞かれ、その歌を聞き、次に合唱もする。前文を2日でおぼえた岐阜の小学生も問われ、すごいなと想いながら、かって国民学校5年で『教育勅語』を意味もわからず暗記させられたことを思す。

加藤さんのびっしり書き込みのある『自民党改正草案』全文(29ページ)の資料も配付され、「侵すことのできない永久の権利」とされている基本的人権を保障する97条のまるごと削除、「緊急事態宣言」が新たに加えられていることもクイズの中で確認した。

加藤さんのびっしり書き込みのある『自民党改正草案』全文(29ページ)の資料も配付され、「侵すことのできない永久の権利」とされている基本的人権を保障する97条のまるごと削除、「緊急事態宣言」が新たに加えられていることもクイズの中で確認した。

つづいて「軍隊を持たない国の数」、「1945年以来戦争をいていない国の数」、「世界で一番戦争をしている国」「集団的自衛権を口実とした武力行使はいくつ」「世界の軍事費」など話題は次々ひろがり、「飢餓や貧困のため命を落としてしまう子どもは、世界中で何人」で終った。

答え終わって加藤さんの結論は、やはり日本国憲法は世界の最先端を行き、世界の誇り、ノーベル平和賞や世界文化遺産に匹敵するものと評価は高いとされた。

次々展開される問題に、自分なりの知識を改めて整理し答える作業は結構楽しく、あっという間に終わった感じです。各問い毎に3~10の選択肢がついており、その設定もおもしろく、なぜこんな選択肢がおかれているのかも楽しく考えられました。終了後質問と回答が配布され、今後活用もできるように配慮もされていました。

終わっての交流ではでは、前文の「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼し」「国際社会において名誉ある地位を占めたい」という理念と現実の政治との乖離、日中韓の歴史認識への日本のイニシアチブ、朝日新聞の謝罪などマスコミのあり方などが話題になりました。9人の参加。

第243回 9月 2日 「『てらこや無償塾』の活動―東日本大震災の避難者の3年目の現状と、岐阜市の生活保護家庭の現状から、子どもの生活と学力や貧困の連鎖を考える-」

話題提供:若岡ます美さん(「岐阜キッズな(絆)支援室」代表)

岐阜駅から徒歩で約10分、神田町6丁目にある信長ゆかりの「円徳寺」に、毎週土曜日の午前、小中学生が集まってきます。これは2年前 から東日本大震災で岐阜に避難し住んでいる子どもを中心に、母子家庭や生活保護世帯、外国籍など学習塾へ行けない子ども、障がいを持った子どもなどのために開かれている「無償塾」。運営しているのはボランティア団体「岐阜きづな(絆)支援室」、代表の若岡ます美さんや指導ボランティアの高木英子さん、武市久子さんんからお話を聞くきました。

から東日本大震災で岐阜に避難し住んでいる子どもを中心に、母子家庭や生活保護世帯、外国籍など学習塾へ行けない子ども、障がいを持った子どもなどのために開かれている「無償塾」。運営しているのはボランティア団体「岐阜きづな(絆)支援室」、代表の若岡ます美さんや指導ボランティアの高木英子さん、武市久子さんんからお話を聞くきました。

最初に壮絶な外国メディアの写真映像で東日本大震災の被害をリアルに「忘れないでほしい」こととして示し、次いで岐阜に避難し未だに帰れない福島の子どもたちの様子を紹介。友人ができない、祖父母との別れ、親の苦労に甘えられない、わがままが言えない、ほしいものも我慢する、故郷の友達に会いたい---、若岡さんの声が詰まる。

次いで17歳以下で貧困家庭で暮らす子どもは6人に一人、ひとり親世帯に限ると50.8%と半数を超え、世界のトップクラスであるとする厚生労働省の発表を紹介し、子どもの貧困問題の深刻さを指摘。政府は今年1月「子どもの貧困対策推進法」を成立させましたが、具体的な運用は未定のままです。

そうした状況下で「てらこや無償塾」には昨年500人の子どもが入塾、大学生や教員0Bなど500人の支援者の協力を得て行った学習支援だけでなく、社会見学、料理、畑作などの生きる力を育てるためのさまざまな取り組みの報告を受け、頭が下がる想いでした。大変な子もいるがマンツーマンで指導でき効果を上げている。友達ができなく悩んだ福島からの子も精神的に落ち着き、学習に取り組めるようになった。勉強嫌いにも学力の向上が見られ、生活も意欲的になり、自信も持てるようになったなどいくつかの実践を話されました。

高木さんは、岐阜にいて何かができないかと参加した。学習塾に行けない子が家にいてできなこことができると明るくなり、子どもの輪が拡がっていく、武市さんは、土曜日でも続けて来る子には身の置き場、心のよりどころになっていると、困難な中でも期待がひろがっているとその効果を指摘されました。

「行政の支援は」とたずねると、岐阜市からの年20万円だけで、名古屋の水族館の引率などに使ったが、ぼとんどは持ち出し、円徳寺さんからは会場費無料で大助かりと感謝されていました。

社会のひずみに生きる子どもや親にとりあえず手をのばすボランティアは、これからも「必要」とのこと。県内や県外の無償塾とのネットワークにも期待。いつでも子どもと指導者の参加を歓迎すると言うことでした。連絡先070-5330-1192(若岡さん)14人の参加。

第242回8月5日(火)、袋詰め・郵送作業。午後1時~4時。岐阜合同法律事務所3F。

*「サロン9条」例会として行います。(8月例会は、この1回だけです)

*この作業は人数が多ければ多いほどはかどります。15人で3時間ぐらいの作業です。

*各九条の会から世話人1名は必ず参加して下さい。(事前協力券を取りに来るだけでもいいので、お願いします)

第241回 7月 15日 「ドイツから舞ってきた『蝶々』・・・日本の音楽教育の近代化と唱歌『蝶々』の成立」

話題提供:末永 豊さん(「本巣・九条の会」、ドイツ文学者)

誰もが幼いころから親しんだ唱歌『蝶々』のルーツと日本の音楽教育の歴史をひもとく貴重なお話を聞くことができました。

唱歌『蝶々』の誕生に大きく関わったのが官立愛知師範学校に1874年に校長として就任した伊那市出身の伊澤修二です。ジョン・萬次郎に英語を学び幼児教育書『ゼ・チャイルド』を読んでいた伊沢は欧米の音楽教科書、歌集などを収集すると共に、遊戯唱歌の試みを始めました。「當時師範学校の教員に野村秋足氏といふ有名な国學者がをった、余は此野村氏に命じ、何か此地方に面白い童謡が有らば採用したいから捜せというた、そこで野村氏は蝶々の童話を採り・・・・當時歌詞をば多少代へたが曲をば童謡其儘に採用し、これに遊戯を加へて實行した。」

1875年、アメリカの師範学校の教育事情調査のため留学した伊沢は是非全国の学校に唱歌を加えなければと考え、日本と欧米の音楽を折衷して国楽を興そうとし、唱歌教育の意義を次の三点にまとめました。「第一知覚心経ヲ活発ニシテ精神ヲ楽ニス 第二人心に感動力ヲ発セシム 第三発音ヲ正シ呼法ヲ調フ・・・」

1879年には「音楽取調掛」(後の東京音楽学校)を設置。この音楽取調掛編発行の『小学唱歌集』で『蝶々』がはじめて世に出たのです。

一 てふてふテフテフ。菜の葉にとまれ。 二 おきよおきよ。ねぐらのすゞめ

なのはにあいたら。桜にとまれ。 朝日のひかりの。さしこぬさきに。

さくらの花の。さかゆる御代に。 ねぐらをいでゝ。こずゑにとまり。

とまれよあそべ。あそべよとまれ。 あそべよすゞめ。うたへよすゞめ。

旋律は米国で音楽教育家メーソンから「日本の子どもが好みそうな曲」として紹介されたものに『蝶々』をあてはめたところぴったりあい、「尾張のわらべ歌の童話とヨーロッパからのメロディ-が出会った」のです。伊沢が聴衆に頒布した『蝶々』の解説は次のようでした。

「我皇代ノ繁栄スル有様ヲ桜花ノ爛漫タルニ擬シ聖恩ニ浴し太平ヲ楽ム人民ヲ蝶ノ自由ニ舞ヒツ止マリツ遊ベル様ニ比シテ童幼ノ心ニモ自ラ国恩ノ深キヲ覚リテ之ニ報ゼントスルノ志ヲ興起セシムルニアル也」

1947年に文部省は(1)軍国主義的なもの(2)超国家主義的なもの(3)神道に関係のあるもの。以上三点を排除することという方針をたてました。それにより、『蝶々』はイデオロギ-の重しから解き放たれたのです。

原曲はドイツです。ドイツでは同じメロディーにいくつかの歌詞がつけられて歌われていました。現在もっともよくうたわれるのは、少年の母親との別れなど、少年の成長過程を描いた歌詞です。

参加者は誰もが知っている『蝶々』の知られざる歴史を知り、びっくりしたり好奇心をかきたてられたり! 唱歌にまつわる思い出などを楽しく自由に語りあいました。10名の参加。(Z)

第240回 「演劇を通して子どもの表現活動を考える」 話題提供:長田久美子さん(元NPO法人岐阜子ども劇場スマイルパーク」)

長田さんは、最初に自己紹介としてご自身のプロフィールを語られました。

1954年鳥取県で生まれ、両親は沖縄出身だが、父親の仕事がら転勤で各地で過ごしたとのこと,

沖縄の高校時代は、丁度沖縄の返還時で、校名が琉球政府立から沖縄県立に変わったとのこと。

沖縄問題の歴史的渦中を生きてこられたようです。器械体操で国体に出場、東京時代にはキャリアウーマンとして活躍、

そして、岐阜に来て結婚。子育ての中で1986年に子ども劇場に入会。劇団エッグの設立や子ども劇団キッズシアターZigzagに関わり、昨年NPO法人スマイルパーク解散まで、30年近く劇団の子や親と共に創作活動や演劇指導をしてきたとのこと。

子ども劇場は、1966年に日本に伝わり、公的助成も受けられなかったが、地域の青年や母親達の協力で草の根的に全国に広がり、演劇や音楽の鑑賞だけでなく、参加する子どもの自主性や創造的な想像力を養う文化活動となってきたと、その意義を話されました。

劇団の子どもたちの歌を録音したCDは素晴らしい出来。作詞・作曲も手作りのものとのこと。①ミュージカル、②ファンタジー、③普遍的なテーマを大事にした創作演劇の質の高さに、岐阜にもこんな素晴らしい文化があった事を知り、参加者一同が励まされました。

「最近は日本の教育の中で、創造力や表現力を育てることが大事にされていない」などの意見が出され、「創造的な想像力こそ、人類と地球を救う」ことを学び合うことが出来ました。(H)

第239回例会 6月17日(火) 「もうけものの人生」話題提供:沢田一馬さん(「岐阜・野宿生活者支援の会」代表)

午前10時 :岐阜バプテスト教会にて衣類整理・物資準備(支援者10名)

午後6時30分:金公園にて炊き出し・物資配布(支援者18名)

配布物 :おにぎり、卵、菓子パン、ウインナー、ケーキ、のど飴。

衣類、風邪薬、身の回り品(タオル、カミソリ、洗剤など)

野宿生活者 :26名

以上は5月9日に行われた野宿生活者支援の様子です。毎月第2金曜日にこのような活動が行われています。発足して14年。最初からこの活動を支えてきた澤田さんは、物静かな語り口で「この活動は物を与えるだけではいけない。家族との関係、仲間との関係を新しく作ることができるようになるのが大切です」と話されました。

以上は5月9日に行われた野宿生活者支援の様子です。毎月第2金曜日にこのような活動が行われています。発足して14年。最初からこの活動を支えてきた澤田さんは、物静かな語り口で「この活動は物を与えるだけではいけない。家族との関係、仲間との関係を新しく作ることができるようになるのが大切です」と話されました。

大病後の人生を「儲けものの人生」と考え、銀行退職後キリスト者としてバプテスト連盟の仕事にかかわった後、現在は野宿生活者支援一本の生活です。

生活保護を受給する手続きを支援したり、住居を探したりする日常的な活動の他に居宅者交流活動として月1回「アンダモス・フントス(共に歩む)の会」を開いています。

月一回の食事会で孤独な人たちに信頼できる人が一人、二人と出来ていくうちに「どうしてこうなってしまったのか?」「どこが悪かったのか?」と自分たちの過去が自然に語り合われます。そんな中で互いの関係作りをめざします。澤田さんは「孤立させない社会にしたい」「再スタートできる社会にしたい」と自分が親・兄弟になり一生かかわっていく覚悟を話されました。

この活動は多くの方の善意に支えられています。お米や卵、生活物資を届けてくれる人、協会で整理・配布準備をする人、おにぎりを握る人、金公園で配布する人、いつも血圧計を持参し健康相談をしてくれる医師・・・。また、かつて野宿者であった方が今度は支援者として活動に参加されるケースもあるという、うれしい報告もありました。この日のサロンの参加者の中にも支援者が2名いて、支援活動の様子をイキイキと話されました。参加者からさっそく支援物資の申し出もありました。

発足当時からかかわっておられる澤田さんは「長続きしていることが誇り」と、11月15日(土)に15周年記念講演会がNPO法人北九州ホームレス支援機構理事長の奥田知志氏を講師、テーマ「『助けて』といえる社会~ホームレス支援から見た無縁社会」(18:00~20:00)で予定されています。(会場:ハートフルスクエア)

澤田さんの話のあと参加者から「自立」「自己責任」という言葉で弱者を切り捨てる今の社会のあり方について意見が出ました。また、震災以降福島から岐阜へ移住している家族の子どもたち対象の「無償塾」、ひきこもりの方々を支援する「チュラサンガ」など、自分でできるところから実践をしながら声をあげている例が紹介されました。その中で「弱者によりそう活動と併せて政治を変えて元を正していく活動が必要」という意見も出されました。

最後に澤田さんは「誰もが困っている人を助けたいという心を持っている。だから誰もが『助けて』という声を出し合いましょう」と呼びかけられました。14名の参加。

次回支援日は7月11日(金)です。支援品の送り先は

〠500―8184岐阜市西駒爪町21岐阜バプテスト教会058-265-0881

受け取り時間毎週日曜・水曜・午前中(冬物は秋口まで待ってください)

現在教会近隣で保管倉庫として使用する借家または借室を探しています。(Z)

第238回例会 6月 3日(火) 「年金2.5%削減を許さない行政不服審査請求運動」 話題提供:岡部義明さん(全日本年金者組合、岐阜県本部副委員長)

岡部義明氏は、2005年教員を定年退職後、2008年から全日本年金者組合岐阜県本部の書記長としての重責を負われました。今回はその中から特に2008年の「後期高齢者医療制度」と、2012年の「2.5%年金削減」に対する2つの「不服審査請求」の取り組みについて報告されました。以下その要旨です。

岡部義明氏は、2005年教員を定年退職後、2008年から全日本年金者組合岐阜県本部の書記長としての重責を負われました。今回はその中から特に2008年の「後期高齢者医療制度」と、2012年の「2.5%年金削減」に対する2つの「不服審査請求」の取り組みについて報告されました。以下その要旨です。

前者は、「後期高齢者医療制度」スタートを受けてのもので、①勝手に私を後期高齢者とするな、強制加入を義務づけることは憲法14条の平等の原則に反する、②同意もなく後期高齢者医療保険料を天引きすることは私有財産の侵害にあたるもので不当であることを審査請求するというもの。恵那支部と土岐支部54名が岐阜県後期高齢者医療審査会へ審査請求しもの。

4ヵ月後、この制度は「高齢者の医療の確保の関する法律」に定められており、違法または不当な点は認められないので「本件審査請求を棄却する」との裁決が行われた。要求は入れられなかったが、その間審査会で口頭意見陳述したいという要求に応じ9名が陳述でき、本来非公開とされるその場に参加者26名全員の傍聴が認められたのは全国的にも珍しいことだった。

後者は3党合意による「年金改正法」により老齢基礎年金の年金額の特例水準2.5%(平成11年から13年の間、物価が下落したにもかかわらず年金額を特例的に下げずに据え置いたため本来より高い水準が2.5%になっている)について、平成24年度~26年度の間に引き下げる、として13年10月1%年金を削減したことに対する不服審査請求。

これは全日本年金者組合定期大会で決定され、全国的な取り組みになり全国で約12万、岐阜県で2810通の審査請求書が集められ、東海北陸厚生局社会保険審査会へ提出された。審査請求の内容は、食費・光熱費などの基礎的な生活費や各種保険料の支払いに苦しむ高齢者の生活実態を正しく反映したものではなく、更に今後年金は2.2%引き下げられ、増税もあり一層苦しさが増す状況にあり、年金額引き下げの理由は全くない、憲法25条(生存権)、13条(幸福追求権)を侵害するものとして、1%削減を取り消すこととするものであるとしている。

この間本部は国会行動、地方では地方議会や自治体首長などへの要請も積極的に行われたが、14年4月厚生労働大臣の名で、政府は法律通りに執行しており落ち度はないとして、「本件審査請求を却下する」との採決を下した。前述の審査のように意見陳述も行わず、意見を聞いた上での「棄却」ではなく門前払いの「却下」である。組合は、ただちに社会保険審査会に「再審査請求」の手続きを行っている。

停滞気味の労働組合に比して、遊び7割運動3割としながらも誠実に高齢者や障害者の生活と権利を守ろうとして始めた不服審査請求、「重い請願に取り組んだが、重さはどこかで生きてくる、初めての経験の意義は大きい」「岐阜県後期高齢者医療広域連合の職員たちは私たちの要求を聞こうとする気持ちを持っている。今年保険料を上げなかった」「全国10万の組合になると厚労省の態度も変わった」と岡部さんはいう。

終わっての話し合いでは、福祉国家に後ろ向きの政府・司法の役割、年金者組合の提案する月額8万円の最低保障年金制、複雑で正当・不当が分からない年金制度、年金格差と所得保障、掛け金の払えない低所得者、年金制度の将来展望などの話題に熱が入りました。13名の参加。

第237回例会 5月20日(火)「NHK問題を通して公共放送の在り方を考える」 話題提供:津田正夫さん(元NHKプロデューサー、立命館大学非常勤講師)

津田氏は60年代からNHK岐阜放送局にも勤務され、岐阜のローカル番組も制作されていたこともあるディレクター、A4:6ページをびっしりと埋 めたレジュメをもとに、公共放送の本質までさかのぼる多方面からNHK問題を説かれました。

めたレジュメをもとに、公共放送の本質までさかのぼる多方面からNHK問題を説かれました。

まず安倍首相の恣意的な会長任免権を持つNHK経営委員人事、「従軍慰安婦はどこの国にも」をはじめとする品格や謙虚さを欠き強引な経営姿勢の籾井勝人会長の就任、国会でのNHK予算審議で野党反対により全会一致のこれまでの原則が崩れる経過、一方でNHKへの意見や会長辞任要求、受信料不払い運動の高まりなど視聴者側の動きを紹介。

5月10日には、名古屋放送局関連のNHK OBが「公共放送の会長としての資質について」との文書をまとめ、「籾井会長を解任するほかないと判断せざるをえません」として経営委員会に申し入れをしたことも報告されました。

問題の本質はどこにあるのか。津田氏は、次のように指摘される。①「思想信条の自由」「言論・表現の自由」は近代社会、民主主義の要、「知る権利」は基本的人権の一部で、ジャーナリズムは一部を代行している。これを規律する原理=倫理、公平・公正が分かっていない。そういう籾井会長は罷免、放送法を守らないNHKの免許は取り消すべし。

②総務省(+族議員ら政治家)が経営委員(12名3年任期)の名簿を提出し国会同意で任命、その互選で委員長選出、その執行部門で会長を選出する仕組みはブラックボックス、公選制にすべき。

③日本を除く民主主義国では電波の許認可権は政府ではなく独立行政委員会が持ち、予算・決算の国会承認は全会一致が原則、各国にならい「独立行政委員会」にすべき。

④安倍政権の理念は「戦後フレームの脱却」「美しい国」など幻想の恣意的国家で、公共性の最小化、思想・教育・メディア操作などで近代法秩序、社会契約の破棄、「私が最高権力者」とし独裁政治をめざす、そんな安倍政権は交代へと、分かりやすい。

さらにNHKゃ放送制度そのものを変えるために、①NHK職員や放送従事者の批判、辞任要求など主体的取り組み、②視聴者・市民による受信料問題や申し入れなどによる放送関係者への働きかけ、③放送業界、マスメディア、研究者・大学の役割、④電波管理は「独立行政委員会」へ移行、放送法は幅を広げ「コミュニケーション法」へ、受信料はNHK独占でなく公共放送全体で利用できる「公共放送料」とする必要を指摘さました。

その後の交流では、NHK受信料の不払い運動が中心になりました。津田さんから京都での半年間支払いを凍結する、「籾井さん!NHK会長やめはったら受信料払います京都の会」が5月1日発足したことが紹介され、岐阜でもの声が上がり、とりあえずの推進役の手も上がりました。いずれ呼びかけも始まるものと思われます。「京都の会」の呼びかけ人に、かって岐阜聖パウロ教会の牧師だった大江真道さん(

憲法9条京都の会世話人)のお名前を見つけ懐かしく思いました。

第236回 4月15日「アメリカはどういう国か? 日本はアメリカとどうつきあっていったらいいのか?」

―オリバー・ストーン監督のDVDから考えるー

ベトナム戦争に参戦経験のあるオリバー・スートン氏は、映画監督として『プラトーン』、『7月4日に生まれて』の2作品でアカデミー監督賞を2度受賞しました。特に『プラトーン』は、戦争という異常な状況下で人間はいかに醜く残酷になるか、そしていかに戦争が非人道的なものであるかを痛烈に訴えてて反響を呼びました。

今回は、次の時代を担う世代へ真実の歴史を伝えるとして、ドキュメンタリーを通じてアメリカ現代史を問い直す5年間の作業の末作り上げた作品を、NHK-BS1が昨年『オリバー・ストーンが語る もうひとつのアメリカ史』というタイトルで、50分番組を10回に分けて放送されたものの中から、第10話『テロの時代:ブッシュからオバマ』を見たあと話合いました。以下要旨します。

ブッシュ時代の「テロ国は敵対国、アメリカの安全を脅かすものはすべてつぶす」としたアフガン侵攻、疑うべくもなく核保有国と宣伝し、世論を高めてのイラク侵攻は大失敗、支持率をさげ、イラク戦争に反対するオバマに変わる。

期待を集めたオバマは、公的資金使いウオール街を救済しても最低賃金は上げず格差、貧困率を高める一方、ゲーツ、クリントンなどタカ派を使い世界支配をめざす外交政策は変えていない。正義の先頭に立つとアフガン戦争を続けビン・ラビン殺害など、必要ならいかなる手段をも辞さない。

こうしてグローバルな世界全体の安全保障の担い手だとする道を開き、151カ国に米軍を置き、10隻の空母を世界の海に配備するアメリカ帝国。核兵器はもちろん無人機から宇宙兵器まで世界の武器の73%を生産し、世界中に売りまくる史上最大の軍事大国アメリカ。その傲慢さは世界中での盗聴行動にまでにいたる。勝者だから、勝ったものが正しいとする。

しかし、帝国主義は永遠には続かない。強権政治への人々の憎しみは強まっていく。アメリカの支配はいづれ崩れ、歴史の流れは変わる。傲慢さを捨て、建国の精神に立ち返り、他国や世界全体へ思い遣りることが大事だ。必要でなかった原爆投下も「投下しなければ10万人の米兵が上陸作戦で死ぬ」などアメリカで教えられる歴史は、見にくい部分をすべて消し去って浄化されたものになっている。こうしたひどい嘘が戦後の基盤となり、アメリカは安全保障国家をとしの道を歩み続けてきた。

見終わっての意見交流は、アメリカの帝国主義と民主主義の底力、オバマ政権の評価、この番組を放映したNHKの今、フイリピンや沖縄の基地問題などなど1時間に及んだ。

「歴史を正しく学ぶことこそが、過去の過ちを決して繰り返さない道だ」として、もう「一つの歴史」を映像を使って語るオリバー・ストーン氏の指摘には説得力がありました。日本国民もどこまで真実に正面から向き合っているのか、真実を教えられているのか改めて考えさせられました。

昨年の原水爆禁止世界大会に参加し米国の核政策を批判し核廃絶を訴え、また安倍政権と仲井真弘多沖縄県知事が、名護市辺野古沿岸の埋め立てで合意したことに対して、オリバー・ストーン氏ら欧米の有識者29人が反対の「声明」を発し、沖縄県民支援の姿勢を示されたことに大きな励ましをいただきました。

第235回 4月 1日(火) 「2015年のNPT再検討会議を迎える、3・1ビキニデーに参加して」 話題提供:岡崎行雄さん(揖斐川・大野9条の会)

話題提供:岡崎行雄さん(揖斐川・大野9条の会)

岡崎さんは、九条の会や年金者組合だけでなく、揖斐川町などで平和行進を成功させるなど、地域の原水爆禁止運動にも熱心に取り組まれています。今年参加された3.1ビギニデー集会の報告です。

参加された日程は、①2月27日日本原水協主催の「国際交流フォーラム」 、②「青年交流集会」、③28日「原水協全体集会」、④「基地分科会」、⑤3月1日静岡県実行委員会・日本宗平協主催の「献花墓前祭」、⑥原水爆禁止世界大会実行委員会主催の「2014年被災60年3・1ビキニデー集会

」と盛り沢山。その内容をA43枚にまとめられ、沢山の写真と動画を使い紹介されました。以下その要約です。

「国際フォーラム」ではアメリカの反核運動の指導者でフレンズ奉仕委員会のジョーセフ・ガーソンさんが、2月の「核兵器の非人道性の会議」の146ヵ国の決議やオバマ政権の核政策、非核フイリピン連合のマラヤ・ファブロスさんはアメリカ軍が基地駐留拡大を進めている中での反核運動を、フランス平和首長会議顧問の美帆シボさんは「原発依存国での核廃絶運動などについて報告された。また、原水協代表理事の高草木博さんは第五福竜丸以外に被災した856隻には補償も謝罪もなく放置されている事実、この事件を契機に核使用を拒んだ日本と世界の世論と運動のひろがりを具体的に説明、また三浦、神戸、岩国、静岡、宗平協、新英研の参加者からの発言もあり、世界の核廃絶への運動への確信が深まったという。

「原水協全体集会」は2400人の参加、被団協、そして岐阜・九条の会の代表呼びかけ人の木戸季一さんの「戦争受任論を許さず、核戦争反対、命を守る運動に力を尽くす」との開会挨拶猿から始まった。

安井正和事務局長の基調報告は「半世紀の原水禁運動は、核兵器の全面禁止の世論をつくりあげてきた」とされ、第一に署名の飛躍を作り出すこと、第二に日本政府に「核の傘」依存から「非核三原則」を守らせること、集団的自衛権や、「極限の状況」での核の使用は認められないと強調された。続いて沖縄、愛知・瀬戸、新婦人からは全国の活動が元気に報告され、NTPへの期待も高まった。

「ビギニデー集会」では、主催者の安斎育郎さんが講演、ガイガー係数器を示し、「ビギニ水爆の威力は広島の5倍、それと比べ昨年11月では年間0.2 ミリシーベルト程度になっているので福島の人に偏見や差別を向けないでほしい。被災者の間でも、都市住民との間でも連帯ができていない。①放射線障害根絶、②原発廃止、③被災者救援・連帯でまとめていきたい」と話された。ビキニや福島の被災者が被害の状況や事故が集束していない状況を語り、一日も早い核廃絶を訴えた。最後は、「ウィーシャル オーバーカム」の大合唱で閉会となった。

最後に岡崎さんは、原水禁の運動が世界を変える力になっている中で、沖縄や基地、原発、憲法と安保等が絡み合っているが、その根源は、巨大な米国の軍産複合体の核戦略で、国内の企業(軍事産業)の癒着にある。

微力だが、日々の生活を変える運動こそが大切だと思う。署名や集会や行動が、日本をか得るのだと強く思ったとまとめられました。

終わっての交流は、被災者への無理解や差別、被害の隠蔽、保障問題、平和利用というごまかし、原水禁運動と平和行進など1時間に及んだ。(9人の参加)

フォーラムのお三方の報告、安井さんの基調報告は http://www.antiatom.org/bikini_day/ でご覧になれます。

第234回例会3月18日(火) 「特定秘密法の先取りか? 軍需企業での体験を語る」

話題提供 棚橋―彦さん

安部政権は昨年12月、全国の労働者、学生、市民が反対に立ち上がり国会を包囲している中で、反対の声を踏みにじり特定秘密法を強行可決しました。安部政権は、戦争の司

令塔ともいえる「国家安全保障会議」(日本版NSC)設置につづくこの暴挙は、さらに「集目的自衛権行使」の合憲化や「国家安全保障戦略」の策定、「防衛計画の大綱」見直しなど、日本を`戦争の出来る国、に勇躍させようと躍起になっています。稀代のファシズム政権と言わねばなりません。

このような安部政権への不安と怒りが増している中で、サロン9条では見だしのテーマで元軍需産業の川崎重工業岐阜工場で働いておられた棚橋さんから、軍需産業の民間企業における現場労働者の置かれた実態や防衛機密の徹底の様子が生々しく話題提供されました。日米安保同盟の下、アメリカからの武器技術供与や国際情勢の年代に対応してエピソードを交えたお話に出席の皆さんは熱心に聞き入りました。出席者は15名ほどで新聞社の取材もありました。

社内でも兵器生産に携わる部署では、P3C(海上自衛隊の吟戒機)の生産が始まった当時、

最高秘密の部屋がある建物に,進入のおそれが無い4階に鉄格子が付けられていたエピソードや、 企業の「適格審査」という社員の身辺調査が(労働者本人や家族、友人までも)やられ、不適格と判断されると配属を変更されるとか。「適格者証」を交付するのに調査に10ヶ月もかかるケースもあり、外部の内閣調査室や公安調査庁にまで照会があるという実態も。 それも、数年ごとに更新調査がやられるそうです。 防衛秘密を守るためには労働者の思想、信条の自由を抑圧し、人権を無視した実態が話されました。 また、川崎重工の工場内では軍需生産を官検するため、自衛隊員が制服で駐在官として巡回しているとの話がありました。 そして、生産現場では防衛秘密のため、設計図面など秘密文書の管理が徹底され、図面等のコピーも禁じられ、仕事上差しつかえることもあったとか。 また、荷物検査や製品の持ち出しを防ぐため、上部の役職者が常に労働者を監視する体制が取られていたと話されました。 また、秘密に関してP3Cの035号機までの米軍仕様の整備中に、機内のブレーカー部分に文字が消されたところがあり、調べるとそれが「核爆弾」の表記だったことが分かつたが、上部から、このことに関わるなと言われた。 また、ベトナム戦争の当時、軍需特需の下、米軍のCH46型機が戦場から修理のため分解して川崎重工に持ち込まれた時、消毒しただけの機内は無数の弾痕や血糊で戦場そのものの実態を目にしたと言われました。 また、PKOの派遣の際にはC130輸送機で、修理要員として秘かに社員が派遣のための待機要員が指名されていた同業他社には、何も告げられず、ある日突然同僚が居なくなるといったことも。

サロンではこの後、棚橋さんの話題を通して出席者から熱心な質疑があり、定刻が延びるほどでした。(H)

第233回 3月 4日(火) 「わたしの昭和:15歳の敗戦体験とその後の昭和をどう生きてきたか?」

話題提供:金井多賀子さん(主婦、「いずみの会」)

金井さんは「私の戦後は映画ではじまった」と言われ、影響をうけた映画の題名を次々あげられました。その中には映画を通して知り合われたおつれあい推薦の岩波叢書3部作Cモルガンの「人間のしるし」「世界の重み」ヴェルコールの「海の沈黙・星への歩み」もありました。ベットリオ・デシーカ「ふたりの女」「ローマは夜だった」の中で、満員のエレベータの中でおばさんの一人が「私たち何もしてないのにどうして呼び出されるの?」というと、一緒に乗っていたデシーカが「なんにもしなかったことが罪なんだよ」という。金井さんはその言葉がグサッと胸に突き刺さったと言われました。金井さんは映画を通じて人生観を学んだと話されました。

お子さんの成長にしたがってPTA民主化に奔走。幼稚園では「ママさんクラブ」、お子さんが小学校へ入学すると「ママさんクラブ」のメンバーが各クラスで学級委員になって、学級懇談会の活発化・教育基本法をクラスの中に・PTAの民主化などをめざしました。話し合われた内容はすぐガリ版刷りのプリントで配布。やがて父母の文集「栴檀」に発展。親の目から見たこどもの情景を書いた原稿が山のように集まりました。「栴檀」は~わが子に贈る教師と親の戦中戦後体験記~にも発展しました。

PTA活動では改革を喜ばない親や教師からの圧力や役員から下ろさせようとする攻撃などもあり、それとの闘いでもありました。

金井さんの活動は更に広がります。「NHKテレビの中学生日記を見て話し合う会」を組織。60名ほどが集まり5年間続きました。そのほか、沖縄の10フィート運動など枚挙にいとまがありません。参加者一同、そのエネルギッシュな活動に目を瞠りました。

金井さんの活動のベースは「いずみの会」です。「いずみの会」は朝日新聞の「ひととき欄」を通じて岐阜・三重・愛知でつながった会です。「書くこと読むことによってむすばれてゆく私たちのつどいはそのひとりひとりが”いずみ”のように清らかでつきることを知らない愛情と努力と叡智をかたむけて一つの大きな流れの源となりたい」――このいずみの会も335号をもって最終号となりました。

いつも素敵におしゃれをしておられる金井さんは70歳でシャンソンを始められたそうです。「当面している問題に精一杯むかっていった我が人生に悔いなし」といきいきと話される金井さんは輝いて楽しそうでした。

参加者の話合いでは、学校や、自治会での「おかしさ」に話が集中しました。特に自治会が市の“広報”機関になってしまっている現状、防災訓練で出欠をチェックしているのは昔の隣組を連想させる・・・など。

最後は「どこかで金井さんに是非シャンソンを歌っていただきたい」でお開きとなりました。13名の参加.(Z)

第232回 2月18日(火) 「憲法ってなあに?憲法改正ってどういうこと?(憲法の伝道師伊藤 真弁護士 語りおろしDVD)」から学ぶ。

約1時間の内に憲法と法律、立憲主義、現行憲法と自民党改憲草案、個人の尊重、平和主義、明治憲法との比較、96条問題、憲法改悪阻止など盛り沢山な内容を,パワワーポイントを使い次々話を進められる。付いていくのが大変でしたが、分かりやすい説明と画面をプリントした資料が添付されているのに救われた。改正条件緩和が焦点だった頃のの講義でしたが、現在の集団的自衛権の憲法解釈問題の話も伺いたいものです。揖斐川・大野九条の会の岡崎行雄さんのまとめをアップします。

2月18日2時から、伊藤真さんの「憲法入門」DVDを見て、話し合いをした。

《①法律や多数意見は、常には正しくないので、歯止めのとして人権・平和を守る「憲法」がある。それが「立憲主義」だ。

②自民党改正案は、国防、日の丸・君が代の尊重、家族の扶助義務など、十個もの義務を国民に追加している。

③天皇を憲法尊重の擁護から外している。

④前文等に「長い歴史と固有の文化」と人によって違う価値観を入れ、押し付けている。

⑤「個人の尊重」が抽象的な「人の尊重」になっている。

⑥九条の「平和主義」は、あらゆる戦争を放棄しているが、自衛権として「必要最小限の実力」がある。「日本が攻められたら、専守防衛の自衛隊で守る」と言おう。「国防軍」になると「積極的非暴力平和主義」が否定され「世界中で武力の行使」ができる。日本の防衛が目的ではない。

⑦殺人を目的とする社会、「非国民」の復活、徴兵制、社会保障の削減等を生む。

⑧憲法は「魔法の杖」では無い。改憲で、より安全・自由・福祉の充実した生活になるか考え、それらの変化へのイメージを持つことだ。

⑨今を変えることが未来を創る。憲法を使いこなす力をつける。焦らず、ゆっくり、諦めず進もう!》が、主な内容であった。

話し合いでは、九条を変えると、国のシステムが変わる。(殺人の奨励の文化になる)また、米国のように、他国からのテロの脅威にも晒されるようになる。戦争を防ぐため、相手の国(中国や韓国等)を威嚇・牽制するため、軍事力は必要だと言う意見は多いが、それは世界の軍拡競争を強めることになるだけだ。

今、安倍内閣が進める「実質的な改憲」は、法律的なハード面と人事・作戦的なソフト面が総合的に準備されて来ている。「解釈改憲」を「国家安全保障基本法」で集団的自衛権の9条下での容認根拠づけ、一方「国家安全保障会議」で最高戦争指導の体制をつくり、「新防衛大綱」で海兵隊の創設、敵基地への攻能能力付与の上「日米防衛協力ガイドライン」でまとめ上げる構想といわれるが、国民との矛盾を深め憲法裁判も起きるだろう。

「積極的非暴力平和主義」の①直接的平和(戦争状態でない)②構造的平和(貧困、差別、人権の抑圧、福祉の遅れ等をなくす) ③ 文化的平和(戦争賛美の文化の排除、暴力を批判する文化の発展)の実現に向けて、焦らず、力を大きくしていこうとまとめられた。(14名の参加)

第231回 2月4日 「知らない韓国・びっくり韓国・そして学ぶこと―DVD上映とお話・韓国のこの1年―」

話題提供:窪田 佐俊さん(「揖斐川・大野9条の会」会員)

5000枚の写真から700枚を取り出したと窪田さん。朴槿恵(パク・クネ)首相就任から始まる昨年1年間の韓国内ので起きた労働争議や市民運動のさまざまな瞬間が、労働歌などをバックに次々といそがしく切り替わり、プロジェクターで映し出された。韓国と言えば竹島問題、従軍慰安婦、韓流には敏感になっている割には、知らない,知らされない民衆の活動が静止画、動画で紹介された。

解雇問題を戦う双龍自動車労組や組合弾圧反対の全国教員労組、非正規労働者の待遇問題で鉄塔に座り込む現代自動車労働者、労働条件を巡り自殺者も出たサムソン電子、民営化に反対する鉄道ゼネストなどの労働争議、機動隊と対立する場面が何度も映し出される。また韓国電力の送電鉄塔建設に反対する安陽の村民、光州事件30周年で街頭を埋める民衆、「国家情報院」抗議、労働節、反核デモ、平和行進など。李明博(イヨンパク)大統領を生み、財閥や独裁時代の生き残りが支える千里(セヌリ)党政権への抗議、抵抗が少なくないことを伝えている。

更に、政府、警察、会社への抵抗運動の中で考え出された多様な示威運動に民衆の智恵とエネルギーをみることができる。ソウル中心街を埋める民衆もさることながら、主張を大きく張り出す「大字報」、ポスターを手に歩き回る一人示威、風がなくてもひらめく組合旗、「朴槿恵毒アメをどうぞ」と配って歩く、アンニョンハセヨ(お元気ですか)」と問いかけ「元気じゃないよ」と答えてもらう、「ここが死場所」との座り込み、焼身自殺などなど、定番にはない多様で不断の民衆の戦いが紹介されていた。

韓国はベトナム派兵や独裁政治でもともと嫌いだったが、民衆の思いを知るにつけ変わった。効果的で参考になる表現の仕方など、日本では長い歴史の中で骨抜きにされてしまったものの多いことを反省しながら、参考になればとこのDVDを作ったと窪田さんは言う。。情報の少ない韓国の民衆運動に関心を深め、中身に入り込んでそこにひそむ教訓を引き出そうとする窪田さんの話に教えられるものが多かった。23名の参加。

第230回 2014年

1月21日(火) ぎふ発子育て情報紙「にらめっこ」26年の歩み ―乳幼児を抱えたママたちの仲間づくりの場の歴史と現在― 話題提供:三上みき(「にらめっこ」編集長)

三上さんのお話は、26年にわたる子育て情報誌の編集からひろがる多岐にわたるアクテイブな活動の報告、参加者から驚きの声が 何度もあがりました。

何度もあがりました。

26年前、2人の子育てをして、その大変さをみんなで考えて見ようと手書きのペラの子育て生活情報誌「にらめっこ」をつくり新聞に折り込んだことから始まった。子育てをめぐる諸問題をとりあげ、専門家化を招いてコメントをもらったりし、編集を続けた。現在ページ数も増え2200部、隔月発行、無料で配布している。

10年目に親同士の連帯を願い、「子育ての話を交流し、友達をつくって帰ろう」を合言葉につどいを持つことにした。教師OBにも参加してもらい、親と教師が同じ方向に向いたところで12000余を集めた30人学級の請願署名運動、また焼却炉購入疑惑も取り上げ情報公開求めるなど、行政のありかたを各務原市に迫った。現在は新しい若い市長のもとで「一人ひとりの思いを聞いてもらう」主旨で、懇談会を持てるようになった。

2006年教育課程の改変で図工など情操教育時間の削減を懸念し、陶芸家・画家などアーチストのサポートを受け、”こども芸術の森”を始める。こどもと生活サポーターによる2泊3日のキャンプ生活のなかで、子どもたちは,”見る,触れる,感じる,創る---”ことを体験する。その回ごとにつくられる立派なまとめの冊子の中の子どもたちの作品を見て、一人ひとり違う個性的な表現や感性の高さに、サロン参加者に驚きの声が。

また、育児から手の離れた親たを対象に、”生きる"-エンディングノートを作成し、どう生きるかを探求する、”食べる”-米作りを体験する、”楽しむ”-書、生け花など、テーマごとにに月1回の活動”アクティバ”を始めたところ、若い人たちやお年寄りとの繋がりもひろがったという。市販のものより充実していると、早速エンディングノートの注文があいついだ。

その間もアメリカのドラマーを招いたり、子どもをホームステイさせたり国際交流を計るなど、親と子どものコミニュケーシヨンから始まり、「にらめっこ」は無限に活動の幅が広がっていく。

「言うだけではダメ。実現させること。」これが三上さんのまとめでした。14人の参加。

第229回例会 12月20日(金) ・「望年会」 午後6時から、日本海庄屋(JR岐阜駅1F)にて

第228回例会 12月 3日(火) テーマ:「9条世界会議 in 関西に参加して ー日本の役割とは?-」 話題提供:村瀬文子さん(長森・日野九条の会)

村瀬さんは以前治安維持法犠牲者国家賠償同盟岐阜支部の学習会で、講師の岩下美佐子さんから「バンクーバー九条 の会」の活動を知ったのがきっかけで、<9条世界会議関西2013> 参加しました。

の会」の活動を知ったのがきっかけで、<9条世界会議関西2013> 参加しました。

この会議は、2008年に次ぐ2回目の開催で、安倍政権下での9条や教育などへの右傾化や基本的人権の蹂躙の危険性をを深く憂慮して、10月13,14日大阪で開かれたものです。5.500人という参加者に村瀬さんは、驚きとともに今後に大きな期待を抱いたとのことです。

村瀬さんは参加者の発言の要旨をプリントし、独特のエネルギッシュな口調で説明してくれましたが、そのまた一部を紹介します。

*池田香代子さんの開会挨拶:安倍政権の9条骨抜き、麻生副首相のしずかにいつの間にか憲法の息の根を止めるとする意図は立憲主義の否定。この愚かな挑戦を受けて立とう。しつこくしぶとく集まって声をあげていきましょう。

*アン・ライト(米元陸軍大佐、退職後外交官、イラク侵攻に抗議し辞職、平和運動へ)

「皆さん9条を絶対手放さないで!」-アメリカこそ9条が必要。

*イ・キョンジュ(韓国、大学教授・憲法):改憲の動きの中、日本の民衆は加害の自覚を持って9条をしっかりつかみ直してほしい。

*兼松聡子(カナダ在住バンクーバー9条の会世話人):権力の嘘を見やぶるため正しい英語力を。積極的平和主義=proactiv contribution peace(専制的、侵略的)というべきで大変危険なにおいがする。

*チュウ・ムイ(台湾、政治科学研究所):北東アジアの民主化・紛争解決のため日本はリーダーに。武力放棄した9条はアジアにとって大事。

*キム・ジンク(韓国、民主社会のための弁護士さん):日本人の熱心さ、まじめさに感動。日本の真の力は経済力ではない。本当の心はここにあると確信する。

会場からの発言も多く紹介されていましたが

*安保がすべてのもと、もっと安保について知る、安保を変えなければ9条を守れない。

*戦後9条があったから日本は世界の仲間に入ることができた。イタリア、ドイツは

戦争犯罪者を処罰した。

*アラブ社会に9条を-

安倍政権のもとで9条の価値がますます高まっています。アジアから世界からの、9条を広げようとする動きに励まされましたと村瀬さん。意見交流も時間を延長し、良心・思想の自由や人権を封じる風潮、アメリカ大使の評価、マスコミの姿勢、9条を守る運動のあり方など話し合いました。14名の参加。

第227回例会 11月19日(火) テーマ:「特定秘密保護法の危険性を考えよう」 話題提供:今尾大祐弁護士(長良橋通り法律事務所)

特定秘密保護法案が、今週末にも衆院で可決かという逼迫した中での学習となりまた。

今尾大祐弁護士はまず、秘密漏洩防止を図るための特定秘密はこれとする指定、秘密取扱者を限定するための適正評価の実施方法と対象者、漏らした場合などの処罰の規定を定めたものとして、その具体的な内容を法案に照らして説明された。そのなかで、「その他の重要事項」とか、「安全脅威活動」「管理を害する方法での 取得」など曖昧な表現で特定秘密が恣意的にいくらでも広げられること、そしてそれが情報公開制度に反し国民に知らされないこと、適正評価調査では「非違行為」「「薬物」「精神疾患」「飲酒」「経済的な信用状況」などプライバシーの侵害の恐れがあること、親子兄弟ばかりでなく配偶者の父母子、同居人にまで調査が及ぶ可能性、「独立教唆、扇動、未遂」の処罰など刑法より幅広い処罰を定めるなど多くの問題点を指摘されました。

取得」など曖昧な表現で特定秘密が恣意的にいくらでも広げられること、そしてそれが情報公開制度に反し国民に知らされないこと、適正評価調査では「非違行為」「「薬物」「精神疾患」「飲酒」「経済的な信用状況」などプライバシーの侵害の恐れがあること、親子兄弟ばかりでなく配偶者の父母子、同居人にまで調査が及ぶ可能性、「独立教唆、扇動、未遂」の処罰など刑法より幅広い処罰を定めるなど多くの問題点を指摘されました。

その上で

①国政のあり方の最終的な決定権を持つ国民が、国家にとって重要事項であればあるほど、特定秘密として知らされないばかりか、国会にも条件付きでしか情報提供せず、国会が国家権力の問題点を浮き彫りにすることを妨げるなど国民主権原理に反する。

②違憲判決の出たイラク派兵でようやく明らかになった自衛隊の活動がさらに見えなくなるばかりか、米軍との関係がいっそう不明確になる恐れがあり平和主義の原理と矛盾する。

③報道・取材の自由が制限され、知る権利・情報公開法に逆行し、さらにプライバシー権、思想良心の自由が侵害されるなど、基本的人権尊重が犯される危険性があるとし、

この法案は、国民主権、平和主義、基本的人権尊重という憲法原理に反するとまとめられた。

さらに、自衛隊の海外派兵の歴史を整理して示され、米軍との一体化を進める中で米側の強い要求のもと現在の国会状下で特定秘密保護法に踏み切った。国家安全保障会議(日本版NSC)設置、集団的自衛権行使容認の動きと併せてこの法律は、9条改正の先取りとなる危険なものであるとされました。

短時間にわかりやすくまとめられた説明で、この法案の内容と問題点を理解することができました。その上で参加者からは、米国・財界べったりの国の姿勢、国民の立場を無視する国益の追求、ますます進む国の憲法蹂躙、戦争の時代への危機感、法案成立阻止の取り組みなど今回も多くの発言がありました。20名の参加。

この日は9の日、恒例の岐阜9条の会の高島屋前の街頭宣伝の日。特定秘密法案反対のチラシも準備され、終了度直ちに出かけていきました。

第226回 10月15日(火)緊急・拡大「2013ぎふ平和のつどい」実行委員会

(改憲の動きの学習もしました)

第225回 10月1日(火) 「集団的自衛権は、平和への道? それとも 戦争への道?」 話題提供:加藤久雄さん

加藤さんは、「憲法改悪の暴走の足跡と正念場の秋」と題したA44ページのレジュメ、A38ページに及ぶ膨大なの資料を使い、ポイントを押さえ要を得た話題を提供されました。

加藤さんは、「憲法改悪の暴走の足跡と正念場の秋」と題したA44ページのレジュメ、A38ページに及ぶ膨大なの資料を使い、ポイントを押さえ要を得た話題を提供されました。

まず、2012年自民党憲法改正草案の発表以来、安倍内閣の成立、13年96条改憲構想の挫折、集団的自衛権行使容認などの「解釈改憲」浮上、麻生氏のナチス発言、「汚染水は完全にブロック」のと大ウソ、「積極的平和主義」主張、安保法制懇の活動再開、自らを「右翼軍国主義者」と、防衛省組織改革,軍事費増額といった自民、安倍内閣の暴走ぶり、一方13年5月「九条の会」アピール、自民元幹部・公明党・前法制局長官らの集団的自衛権容認批判などのブレーキとの絡みなど、急で複雑な動きを時系列を追ってまとめられました。更に秋に向けて消費税増税、ガイドラインの再改訂着手、臨時国会へは国家安全保障会議(日本版NSC)設置法案、特定秘密保護法案上程などすべてが自民党改憲草案の実質化に向かうとして、その危険な動きを指摘されました。

その上で安倍氏はおかしい。すでに病気、躁になっている。支持率が40%を切ればまた入院、今度は永久に復帰できないだろう。一日も早くその日が来るようにするのが私たちのすべきこととまとめられました。

また,9の日に行っている柳ヶ瀬街頭宣伝の文句集(「九条の会」GSK)53~64を発表、一部の読み上げを行い検討もしました。時期に合ったた宣伝内容で、学習にもなります。

吉田千秋さんからは、文芸春秋9月号に掲載された枝野幸男氏の憲法9条「第三の道」についての補足説明がありました。9条2項は変えず,9条の2、3を加え、今の自衛隊のままで国連などの国際法規に基づいて集団的自衛権をも認めるというもので、専守防衛から逸脱し戦争をする国になり得る点では自民党案と変わらないとのこと。

参加者からの発言も1時間半近く、活発に行われました。その内の一部です。

*「美しい国」、「強い日本」、「日本を取り戻す」など安倍首相のナショナリズムと対米従属の矛盾

*アメリカの支配力の低下とグローバル世界のの経済支配

*米中の経済的結びつきと日本

*五輪誘致と経済効果

*民意、市民運動とマスコミの責任

*中年層の保守化と、このまま死ねない高齢者

*9条運動と安倍政権のゆくえ

第224回9月17日(火) 「DVD「STOP 戦争への道」を観て、改憲の隠された狙いを考える」

☆DVD内容

1. いまなぜ9条「改正」が主張されているのか 2. 憲法改正の手続きはどうなっているのか

2. 憲法改正の手続きはどうなっているのか

3. 96条「改正」は必要なのか

4. 9条がかわっても戦争するわけではない?

5. もはや憲法「改正」はとめられない?

☆DVDを観ての感想や日頃の活動の悩みや思いを交流しました。「九条の会と聞いて『苦情の会?』という反応にがっかりする」というような笑える話はともかく、九条をひろめるためのヒントも一杯出されました。そんな意見を紹介します。

・DVDの中の「九条は日本だけのものではない。アジアにとっても大切」という韓国の人の言葉を心強く思った。

・アジアだけではない。世界にとっても九条を護る意味は大きい。

・紛争は外交的な解決が必要。これが九条の精神。

・国会議員は憲法を護る義務がある。その事を裁判所に提訴して訴えてきた。

・母親連絡会で「憲法のしゃべり場を作ろう」と提起している。

・地元九条の会では憲法ができたとき文部省が発行した「新しい憲法のはなし」を普及している。解釈憲法にいたるまでにどういう道を辿ってきたか勉強をしている。

・シリア情勢では軍事から外交交渉へ向けてうごいている。世論の力を感じる。「軍事では何も解決しない」が 世界の常識になりつつあるのに日本では「軍備を強化しなければ」がまことしやかに叫ばれている。

広い視野で見る世界を多くの人に語ろう。今世論の力が一番の力。

・賛同者にポスタ-貼りを呼び掛けている。家の外に貼れない人にはまず家の中に貼るよう呼び掛けている。60枚もらって今手元には5枚余っているだけ。スーパーの前でパンフ配布しながら説得できる力をつけたいとつくづく感じている。

・集まる機会を作ってもなかなか集まらない。自分から役員などをやっていろんな所へ出掛けていくようにしている。

・「攻められたらどうするんだ」と言われたら「自衛隊があるでしょ。そのために5兆円もかけてんでしょ!だから今の憲法で大丈夫」と答えたらいい――― という伊藤真さんの言葉を聞いて納得。

・コンビニに憲法の本を置くよう声をかけよう。

最後にブックレット(九条の会)「憲法九条の新たな危機に抗して」「第二次安倍政権の改憲に立ち向かう」の紹介がありました。15人。(Z)

第223回 9月3日(火) 午後2時~4時 「勝つまであきらめない沖縄の心」 話題提供:鈴木恵美子さん、湯上澄子さん

4月に「『辺野古新基地建設反対』激励・連帯行動」に参加された二人から訪問先の写真を見ながら沖縄の実態や感想を聞きました。

最近増えている基地外の米軍住宅。町の83%を占める嘉手納基地の外に向いている有刺鉄線。東村高江(ヘリパッド建設 反対座り込み)のオレンジボールが付いた電信柱。飛行中のヘリコプタに知らせるためだそうで、そんな低いところをヘリは飛ぶんだとびっくり!オスプレイの長さを知らせるための35㍍の黄色のリボン。オスプレイが2機飛ぼうものなら空は真っ黒になるそうです。ヤンバルクイナなど固有種や絶滅危惧種が多い山原(やんばる)の森を守ろうと座り込みしている人々を国が通行妨害だといって裁判に訴えました。どこの国の政府? 森を切り開き直径75㍍の円形ヘリパッドを小さな村を囲むように6箇所造成予定ですが反対運動で現在1箇所のみの造成に押しとどめています。辺野古テント村は応援の立て看板や寄せ書きなど全国からの励ましであふれていました。普天間基地ではオスプレイの低く響くエンジンの音が聞こえました。基地のすぐそばには保育園も学校もあるのに。

反対座り込み)のオレンジボールが付いた電信柱。飛行中のヘリコプタに知らせるためだそうで、そんな低いところをヘリは飛ぶんだとびっくり!オスプレイの長さを知らせるための35㍍の黄色のリボン。オスプレイが2機飛ぼうものなら空は真っ黒になるそうです。ヤンバルクイナなど固有種や絶滅危惧種が多い山原(やんばる)の森を守ろうと座り込みしている人々を国が通行妨害だといって裁判に訴えました。どこの国の政府? 森を切り開き直径75㍍の円形ヘリパッドを小さな村を囲むように6箇所造成予定ですが反対運動で現在1箇所のみの造成に押しとどめています。辺野古テント村は応援の立て看板や寄せ書きなど全国からの励ましであふれていました。普天間基地ではオスプレイの低く響くエンジンの音が聞こえました。基地のすぐそばには保育園も学校もあるのに。

全体を通して沖縄の「勝つまであきらめない」心を肌で感じたそうです。「本土の人は沖縄に来て沖縄の現実を見てほしい」「毎年3000億円の米軍への思いやり予算は東北被災地にこそ使うべき」「基地を沖縄県外移転しても沖縄から基地はなくならない。基地が拡がるだけ。基地をなくす以外方法はない」という沖縄の人の言葉が印象的でした。「基地は反対。でも軍雇用員解雇反対。」「軍用地料をもらっている。」などいくつもの心情が交錯する沖縄の従属的現実に心が痛み腹が立ちました。

鈴木さんは1959年宮森小学校米軍ジェット機墜落事件を扱った映画「ひまわり」の上映会の取り組みを紹介されました。

話し合いでは、「住民をお金で分断するやり方は福島と同じ」「沖縄は基地をなくして観光開発をしたほうが経済的に発展できる。いつまでも基地依存から脱却できないのは事実を知らされていないから」「安保条約をなくすしかない」「右翼化にみられる若者の姿」「シリア情勢にみられるアメリカ同盟国の動き」など話は多岐にわたりました。様々な人とつながるためには「相手の話を聞く力をつけること」という示唆に富む言葉もありました。最後は「沖縄の『勝つまであきらめない』の精神を私たちも学びましょう」でお開きとなりました。13名。(Z)

第222回 8月20日(火) 「みんなで楽しく郵送作業」 11月2日の「平和のつどい」の案内を全会員に発送しました。

第221回 8月6日(火) 話題提供:宇都宮毅(岐阜バプテスト教会牧師) 「生の叫び ―愛と居場所を求めてー 」

宇都宮さんは歯医者から転身・牧師になった方です。 歯医者だった自分がなぜ牧師になったのかを人生の節目で出会った人・言葉などを織り交ぜながら自分の心の軌跡をたどり、丁寧に話されました。以下、お話の内容です。

歯医者だった自分がなぜ牧師になったのかを人生の節目で出会った人・言葉などを織り交ぜながら自分の心の軌跡をたどり、丁寧に話されました。以下、お話の内容です。

国公立大学をめざして4浪。「自分は社会から必要とされていない」と灰色の受験生活をしているときに知り合ったアメリカ人宣教師の言葉「あなたは愛されている。ユニークなあなたはそのままでいい」に衝撃を受けました。その言葉を肯定することはできなかったけれど、それがキリスト教との出会いであり、クリスチャンになるきっかけとなりました。進路変更して歯科医をめざし大学病院に勤務するようになりましたが、そこでの上下関係・「社会で役立たない人間は必要ではない」という価値観・心の救いを求めている患者に歯医者としてなにもできないことなどに悩み、「歯科医をやめて心や魂の痛みに寄り添う牧師になろう」と決意し、退職。某大学神学部に入学しました。このときすでに結婚していてもうすぐ赤ちゃんも産まれるという時だったそうです。

宇都宮さんは牧師として東京・釧路の教会を経て現在岐阜に3年目です。

「教会に来る人は自分の存在意義を探しています。人間は与える者と与えられる者という関係ではなく、存在そのものがうれしいのです。皆が愛されていることを知ってほしい」と話され、最後に憲法前文を引用し「これこそ、愛を前提として、一人一人が特別であり、ユニークであることが自覚できるときに、現実のものにすることができるのではないでしょうか」と結ばれました。

宇都宮さんのユニークな人生とすばらしい言葉の数々に皆心打たれ、それに呼応するように参加者も自分の生き方についての悩みや励ましなど、互いの心の中の深い思いを語りあい、素晴らしい会になりました。新しく参加された方が2名いたこともうれしいことでした。18名の参加。(Z)

.

.

第220回 7月16日(火) DVDと絵本で井上ひさしさんから学ぶ DVD「日本国憲法が創り出した価値」 絵本 『「けんぽう」のはなし』

戦争の時代を幼少年期に過ごした国民学校1年生世代である故井上ひさし氏の憲法観を,改めて学ぼうというのが今回の企画です。

まず、2008年岐阜で開催された九条の会の「第5回憲法セミナー」の氏の講演「世界は九条の精神を実現しようとしている」のダイジェスト版のDVD(岐阜・九条の会撮影)を懐かしい思いで見ました。「昨日右翼に襲われて歯が折れてしまいました。嘘です!」など氏独特のユーモアーを交えながら、前提として

第一次世界大戦での死者は軍人95%、一般市民5%であったものが第2次世界大戦52%・48%、ベトナム戦争では5%・95%と一般市民の犠牲者が大きく増えていることを指摘され、戦争が起きたらおしまいと強調されています。

本論に入り、世界の流れの中の日本国憲法の位置として

、①1999年120国家・国際団体が参加した第3回ハーグ国際平和会議で、第1原則として「世界各国の議会は日本国憲法9条にならい、自国政府に対し戦争を禁止する決議をすべき」としたこと、

②1959年南極に関わる12カ国(2011年現在49か国)が,日本代表の示した日本国憲法前文と9条を受けて南極地域の平和的利用、領土主権、請求権の凍結、非核化などを定めた南極条約を採択し、それが宇宙にも海底にも及びつつあること,

③ 南太平洋非核化条約・ラテンアメリカ非核化条約など南半球のすべての国が核廃絶を決めていることなどをあげ、そこに憲法9条が実現し生きていること、その流れを大切にし,人の都合で死ぬことのないようにすることが肝要とまとめられています。一般の憲法論とは違う切り口からの評価で、「世界の宝」が一層輝きを増しました。

続けて氏が小学校を訪れて話されたものの絵本「けんぽうのおはなし」を浅井彰子さんの朗読で聞きました。子ども向けに分かりやすく、日本人とは,日本国とは,自由・決まりとは、個人の尊重など憲法の理念を語っています。「国が戦争しないためには、国を守るためには、世界の困っている人々の役に立つこと,世界の国から信頼される国になること」、大人達にも読んでもらいたいですね。

終わっての交流では、満州青少年義勇軍に参加し、敗戦後八路軍に参加、1958年に帰国した体験、戦争準備につながる消費税増税、各務原九条の会の予想を上回る参加状況は危機感の反映、防衛見まわりり隊に参加し平和こそ安全の基本と感じた、原点である戦時から日本国憲法を捉えると分かりやすいなど多方面からの発言があり,話題がひろがりました。(16人の参加)

第219回 7月2日(火) DVDで小森陽一さんから学ぶ 「あぶない憲法のはなしー自民党改憲草案解読―」

自民党憲法改正草案についてじっくり話し合える場になりました。

はじめに小森陽一氏のユーチューブの映像を見ました。20数分の間に、①侵略戦争への反省や平和的生存権を削った前文、②天皇をいただく国家、大日本帝国憲法への回帰をめざす天皇元首化、③国防軍の保持、審判所の設置、国民の国防義務、緊急時の人権制約など旧軍の復活、④永久の権利として信託された97条を削除し、「公益及び公の秩序」、緊急事態宣言にる基本的人権の侵害、⑤国家権力に縛りをかける憲法を、国会に権力を集中し憲法をを変える権力を国家が握る改憲手続き96条の変更、⑥憲法を守らなければならない国民とし、国家・国旗の尊重をいい,国民主権から国家主権への転換を計ろうとするなど端的に説明され、「ただちにまわりへ みなさんの言葉で広げてください」とまとめられていました。

その後2時間近くの話し合いで、安倍内閣の性格や改憲動向、アンケートに見られる世論、日本国憲法の真価などさまざまな意見が交わされましたが、この状況をどう伝えるかについてについての発言を紹介します。

*危ない状況が心配で年賀状や暑中見舞いや私信で100通ばかり送っている。電話で4.5本返事があり対話もしている。

*障害を持つ息子が31年生きて来れたのは戦争のない国だったから。9条を守るため、自分でできることで積極的に発信している。

*若い人は新聞を読まない傾向にある。書店では憲法関係の本が売れるのかコーナーが作られている。本屋によい本を紹介したり、読むようにように皆に勧めている。

*「九条こそ抑止力」をキャッチコピーにしてみたら説明がすっきりできた。明治憲法下であれだけ戦争をし続けた国が、新憲法になって66年1度も戦争をしていない。外交交渉でも相手を信頼し合ってまとまるもの。東南アジアではそれが主流になっている。「九条こそ抑止力」単純で分かり安く、使いやすい

*小・中学では修学旅行や教材からの平和学習が行われており、生徒の口からも「九条を守ろう」が出た。子どもの理解が深まるよう教材を工夫している。初参加もあり11名の参加。